プレゼン資料に「赤色」を使う社員は出世しない

- 2016/2/11

- ビジネス

以前このシェアブログでも、「色」の効果について書きましたが、今回はもう少し「色」について書きたいと思います。

内容が頭に入ってこないプレゼン資料

昨日会社で、あるパワーポイント資料を見ました。

仕事上どうしても理解しておかなければならない資料だったのですが、全然内容が頭に入ってこなくて非常に困りました。

なぜ資料の内容が頭に入ってこなかったのでしょうか。

それは、その資料の中に、「赤色」で示した字や図がたくさんあったからです。

ポイントは「色の誘目性」

みなさんは、「色の誘目性」という言葉をご存知でしょうか。

誘目性とは、文字通り、どれだけ目が誘われて見てしまうかという色の性質のことを言います。

簡単にいってしまえば、どれだけ目立ちやすいかということです。

実は、色によって、この誘目性が異なるのです。

一般的に、誘目性の高い順で色を並べると、

赤>橙>黄>緑>青>紫

だと言われています。

つまり、「赤」という色は最も誘目性が高いのです。

赤色は重要なポイント以外に使うな!

これはどういうことかと言うと、雑多な資料の中であっても、赤色の字や図はよく目立ち、目につきやすいということです。

だから、「赤色」というのは、本来、特に重要なポイントにのみ使うべきなのです。

しかし、私が昨日見た資料は、資料中の半分くらいに「赤色」を使っていました。

これでは、本当に重要なポイントがどこかわかりません。

さらに、「赤色」を多用してしまうと、普通の「黒」で書いた字や図は、全く目に飛び込んできません。

これでは、内容が全然頭に入ってこないのも無理ありませんよね。

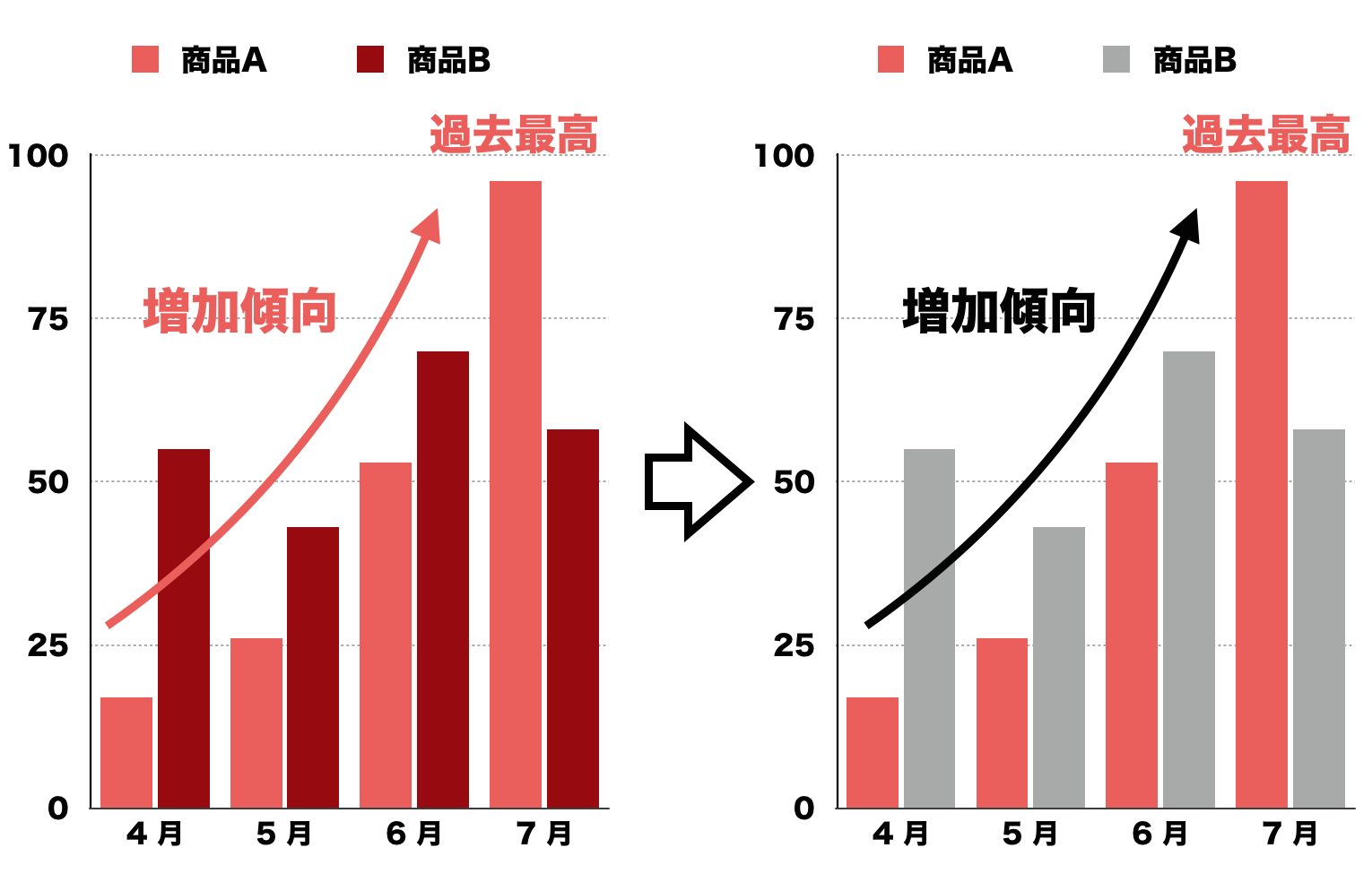

下で示しているグラフは一つの例ですが、左側のグラフでは一体どこに注目していいのかがわかりません。

内容がどんなに素晴らしいものであっても、このように色の使い方を間違えてしまうと、一気にわかりづらい資料になってしまうのです。

資料を作る際には、色の使い方に気をつけましょう。

「赤」のように誘目性が高い色は、本当に重要なポイントにのみ使うように心がけて下さい。